大阪市中心部にあった古代宮城における役所跡。

歴史・概略

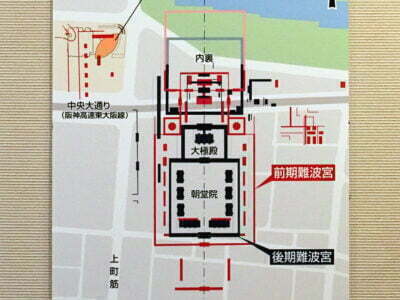

- 昭和29年(1954年)より本格的な周辺の発掘調査が行われ、飛鳥時代と奈良時代2つの時期の難波宮跡(なにわのみやあと)が発見された。飛鳥時代のものは前期難波宮、奈良時代のものは後期難波宮とそれぞれ呼ばれる。

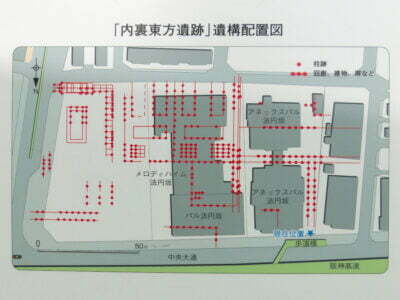

- その後、宮跡中心部から東に約200メートルのこの付近一帯からも前期難波宮のものとみられる柱跡、および回廊跡が発見され、高床式倉庫や望楼であったと推察されている。また、回廊が巡らされていることから、かなり重要な役所施設であったと考えられている。

- 前期難波宮は大化元年(645年)に孝徳天皇によって遷都された都で、正式名称は難波長柄豊碕宮(なにわのながらのとよさきのみや)。その後朱鳥元年(686年)にかけて営まれた。

有名な政治改革「大化の改新」が実施されたのもこの宮である。

難波宮中心部が復元展示されている難波宮跡公園(大阪府大阪市)

見どころ・おすすめ

- 案内板奥の駐車スペースに柱跡・回廊跡があり、発見された跡が分かりやすいよう地面にペンキで記されている。

- 周辺には宮跡が復元されている難波宮公園や西方官衙跡(せいほうかんがあと)があり、西方官衙跡の上に建っている大阪歴史博物館では難波宮に関する展示がされているのでまとめて廻るのがおすすめ。

史跡情報

| 地図 |

|---|

|

【場所】 大阪府大阪市中央区法円坂 【付近の史跡】

[ 東・約0.1km ] 難波宮跡東辺

[ 南東・約0.2km ] 越中井(細川忠興邸跡・ガラシャ最後の地)

[ 西・約0.2km ] 難波宮跡公園

[ 南西・約0.4km ] 前期難波宮朝堂院南門跡

[ 北・約0.4km ] 石山本願寺推定地

|

| 主な施設 |

| 案内板・柱跡 |

| 利用時間 |

| 常時 |

| 定休日 |

| 無休 |

| 料金 |

| 無料 |

| 交通 |

| 【電車】 ・地下鉄「谷町四丁目」駅から約0.5Km ・JR「森ノ宮」駅から約0.8Km |