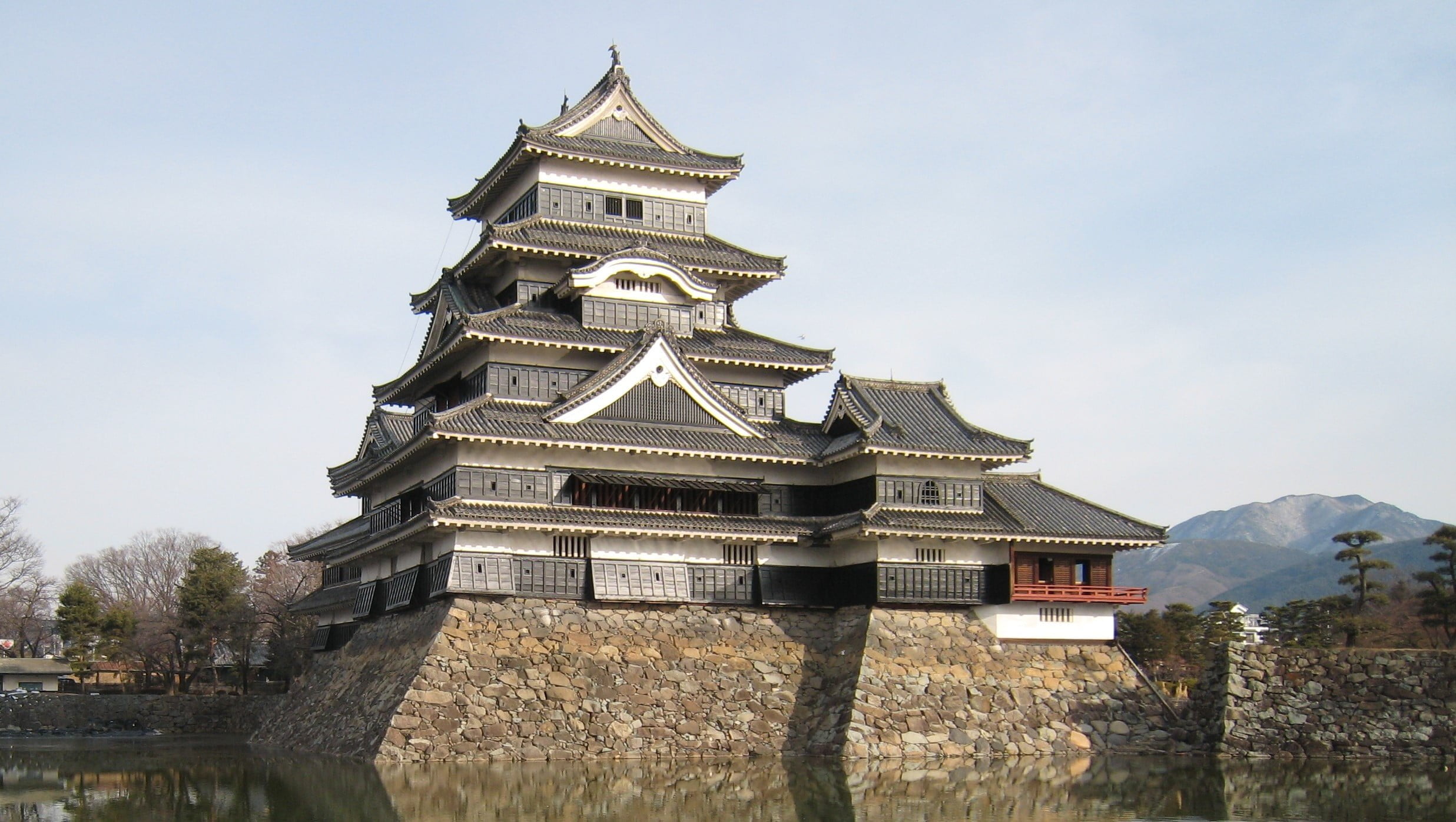

長野県松本市にある城。現存12天守のうちのひとつ。

歴史・概略

- 築城:永正元年(1504年)

- 廃城:明治4年(1871年)

- 築城主:小笠原貞朝

- 構造:梯郭式/輪郭式・平城

- 主な城主: 小笠原氏・石川氏・越前松平氏・堀田氏・水野氏・戸田松平氏

- 日本100名城

- 国宝(天守5棟)

- 天守は中心をなす大天守のほか乾小天守、渡り櫓、辰巳附櫓、月見櫓の5棟からなり、黒漆喰の黒い色が特徴的である。大天守は5重6階の建物で高さは約30メートルある。大天守、渡り櫓、および乾小天守の3棟は戦国時代に築かれ、残りの辰巳附櫓、月見櫓の2棟が江戸時代に建てられたとされる。

- 永正元年(1504年)、信濃守護家である小笠原氏によって深志城が築城されたのが始まり。

- 天文19年(1550年)、甲斐の武田氏の信濃侵攻を受け落城。城代として武田家重臣・馬場信春(ばば・のぶはる)が置かれた。

- 永禄9年(1566年)までの間に同じく武田家重臣の内藤昌豊(ないとう・まさとよ)が城代に入る。

- 天正10年(1582年)、武田氏滅亡後は織田配下となり木曾義昌(きそ・よしまさ)に預けられるが、「本能寺の変」で信長が亡くなると旧武田領を巡って争いとなり上杉氏の援助により小笠原洞雪斎(おがさわら・どうせつさい)が深志城を奪還した。しかし今度は徳川家康の力を借りて小笠原貞慶(おがさわら・さだよし)が奪還し、このとき松本城と改名された。

- 天正18年(1590年)、徳川氏の関東移封に伴い豊臣秀吉配下の石川数正(いしかわ・かずまさ)が入城。

- 文禄2年(1593年)、天守築造。現在見られる天守はこの頃のものと言われる。

- 慶長18(1613年)、小笠原氏が入封。

- 元和3(1617年)、戸田松平氏が入封。

- 寛永10年(1633年)、越前松平氏が入封。

- 寛永15年(1638年)、堀田氏が入封。

- 寛永19年(1642年)、水野氏が入封。

- 享保11年(1726年)、戸田松平氏が再び入封。これ以降明治維新まで戸田松平氏が藩主を務める。

- 昭和27年(1952年)、国宝に指定

見どころ・おすすめ

- 天守-国宝天守。現存12天守のひとつ。

- 黒門・太鼓門-復元門。

- 松本市立博物館-松本の街や松本城に関する展示館。

史跡情報

| 地図 |

|---|

【場所】 長野県松本市丸の内 |

| 主な施設 |

| 天守・本丸御殿跡・二ノ丸御殿跡・松本市立博物館 |

| 利用時間 |

| 【城内・博物館】 8:30 ~ 17:00(季節により変更あり) 公園内は常時 |

| 定休日 |

| 【城内・博物館】 12月29日から1月3日 |

| 料金 |

| 【城内・博物館共通】 大人610円 小中学生300円 |

| 交通 |

| 【電車】 ・JR「松本」駅から約1.2Km ・松本電鉄「松本」駅から約1.2Km 【バス】 ・松本電鉄「松本城・市役所前」バス停 【マイカー】 ・長野自動車道「松本IC」から約3Km ・駐車場あり |