平安京の南端に設けられた門跡。

歴史・概略

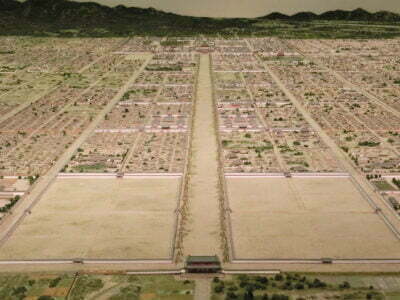

- 平安京(へいあんきょう)は、延暦13年(794年)、桓武天皇によって長岡京から遷都された都で、東京に遷都するまでの約1000年の間、日本の都とされた。

- 平安京の北側の中心部(現在の丸太町千本付近)に、皇居および官庁機能を持つ大内裏が置かれた。そこから平安京の真ん中を貫くように朱雀大路が南へと伸び、その南端には京の内と外とを分ける巨大な羅城門が建てられた。

- 羅城とは都城を取り囲む城壁であり、羅城門とはそこに開けられた門を意味している。読みは「らじょうもん」「らせいもん」であったと考えられ、後に「らしょうもん」とも呼ばれるようになり羅生門の表記がされるようになった。

- 都が造られた当初、羅城門の両端には都の守りとして東寺と西寺が築かれた。西寺は基壇を残すのみとなっているが、東寺は今も創建当時の場所に残っている。

- ちなみにこの周辺にある唐橋の地名は、羅城門に掘られた溝に架けられた橋に由来するとされている。

- 弘仁7年(816年)、暴風により倒壊。その後再建される。

- 天元3年(980年)、暴風により倒壊。その後再建計画は持ち上がったものの再建されることはなかった。

- 平安時代中期、藤原道長が法成寺を建立した際に礎石が利用されたと伝わる。

創建当時より今も続く東寺(京都府京都市) 西寺跡(京都府京都市)

見どころ・おすすめ

- 少し西に行くと、西寺の基壇跡が残されている。また東側には、さすがに創建当時のものというわけではないが、東寺がある。この東寺に収蔵されている木造兜跋毘沙門天立像(とばつびしゃもんてんりゅうぞう・国宝)については、羅城門に安置されていた像と伝わっている。

- 京都駅北側メルパルク前には平安京羅城門の1/10模型が置かれている。

史跡情報

| 地図 |

|---|

【場所】 京都府京都市南区九条通千本東入る 【付近の史跡】 [ 西・約0.5km ] 西寺跡 [ 東・約0.5km ] 東寺 [ 西・約0.5km ] 西寺大炊殿跡 [ 北東・約0.6km ] 六孫王神社 [ 北東・約0.9km ] 西八条第跡(平家一族の邸宅跡) |

| 主な施設 |

| 石碑のみ |

| 利用時間 |

| 常時 |

| 定休日 |

| 無休 |

| 料金 |

| 無料 |

| 交通 |

| 【電車】 ・近鉄電車「東寺」駅から約0.9Km ・JR「西大路」駅から約1.2Km 【バス】 ・市バス「羅城門」バス停 【マイカー】 ・名神高速「京都南IC」から約3Km |