滋賀県大津市にあった平城。江戸時代の膳所藩(ぜぜはん)藩庁。

天下普請として諸大名に築かせた城のひとつ。ほかに石鹿城、望湖城とも呼ばれる。

歴史・概略

- 築城:慶長6年(1601年)

- 廃城:明治3年(1870年)

- 築城主:徳川家康

- 構造:梯郭式・平城

- 主な城主:戸田氏・本多氏・菅沼氏・石川氏

- 関ケ原の戦いのあと実質的な天下の主となった徳川家康の命により、戦いで被害を受けた大津城の東約3キロの場所に築城が開始された。築城は大名たちを強制的に動員する天下普請によって行われ、この天下普請による築城は膳所城が最初。こののちは大阪城や江戸城、名古屋城などでも天下普請による築城が続けられた。

- この場所を選んだ理由は交通の要衝である瀬田の唐橋(せたのからはし)から近かったためと考えられ、「唐橋を征する者は天下を征する」と古くよりいわれるほど唐橋の重要性は高かった。築城から藩主は何度か入れ替わっているが、江戸時代を通じて譜代大名が藩主を務めている。

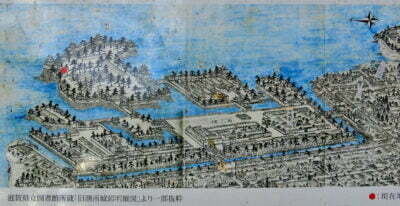

- 膳所城は琵琶湖西岸に造られた水城で、松江城(島根県松江市)や高島城(長野県諏訪市)とともに三大湖城のひとつに数えられる。縄張りは築城の名手として数多くの城に携わった藤堂高虎。本丸や各曲輪を湖面に浮かぶ島のように配し、本丸には4重4階の天守が建てられたという。

- 築城には大津城の部材が流用されたといわれ、大津城は廃城となった。完成後は譜代戸田一西(とだかずあき)が入城し膳所藩が立藩。

- 元和2年(1616年)、本多康俊が入部。

- 元和7年(1621年)、菅沼定芳が入部。

- 寛永11年(1634年)、石川忠総が入部。

- 慶安4年(1651年)、本多俊次が再び入部。以後本多氏が領地を継ぎそのまま明治を迎えた。

- 寛文2年(1662年)、地震により建物が損壊。

- 明治3年(1870年)、廃城。

見どころ・おすすめ

- 現在は公園として整備されており、遺構はほとんど残っていない。あるのは石垣の一部と公園入口には城門が復元されている。

- 近隣の神社などに門や櫓などが移築されている。

史跡情報

| 地図 |

|---|

【場所】 滋賀県大津市本丸町 【付近の史跡】 [ 南東・約3km ] 瀬田の唐橋 [ 西・約3km ] 大津城跡 [ 西・約4km ] 園城寺(三井寺) [ 北・約7km ] 坂本城址公園(明智光秀居城) [ 西・約8km ] 醍醐天皇 後山科陵 |

| 主な施設 |

| 石垣・復元城門 |

| 利用時間 |

| 常時 |

| 定休日 |

| 無休 |

| 料金 |

| 無料 |

| 交通 |

| 【電車】 ・京阪電車「膳所本町」駅から約0.5Km ・JR「膳所」駅から約1.4Km 【バス】 ・京阪バス・近江鉄道・湖国バス「膳所公園」「本丸町」バス停 【マイカー】 ・名神高速道路「大津IC」から約3Km |