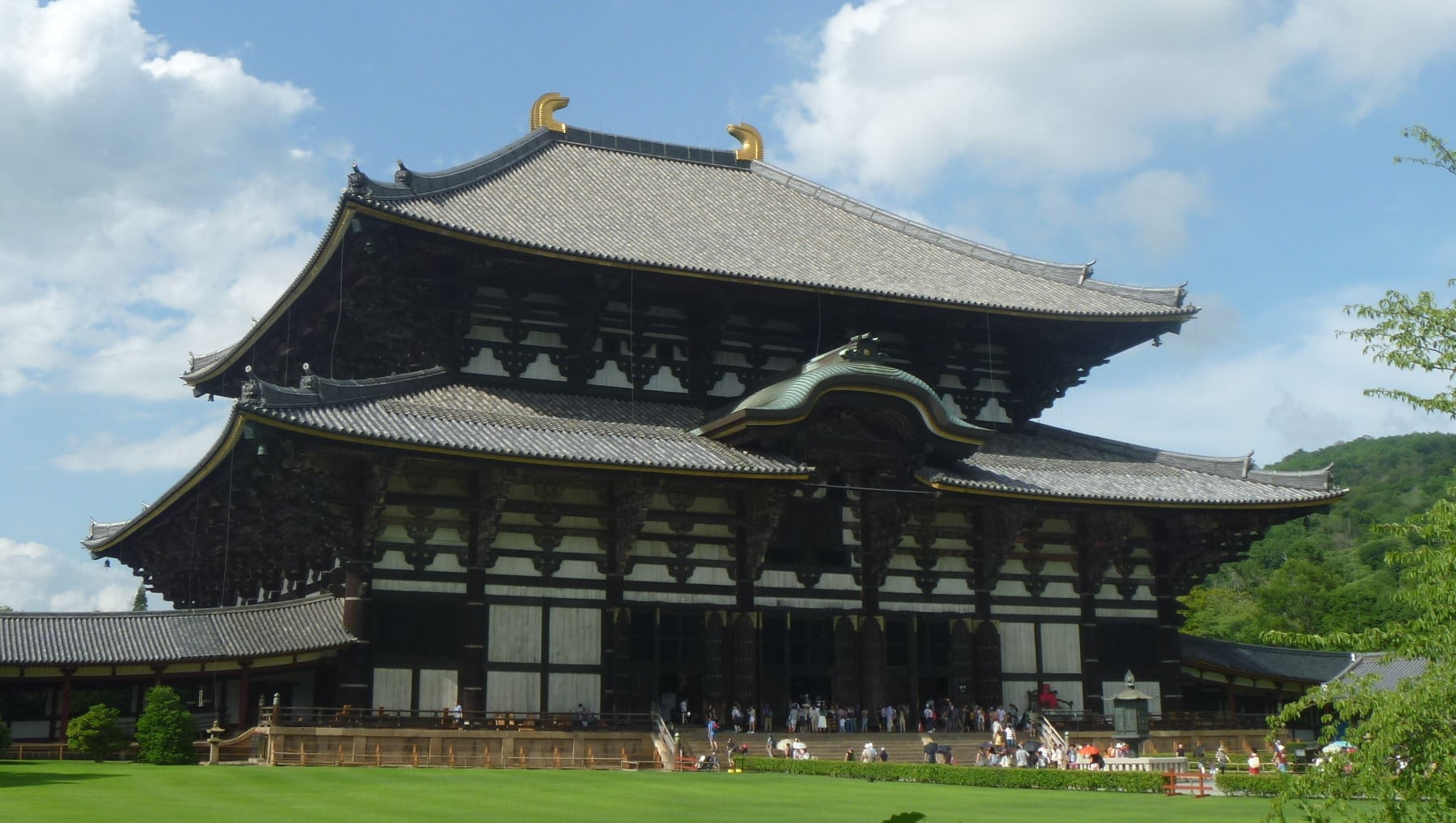

奈良県奈良市にある華厳宗の大本山。一般には「奈良の大仏」として知られる。

歴史・概略

- 神亀5年(728年)、聖武天皇(しょうむてんのう)が夭逝した基親王(もといしんのう)の菩提を弔うため、東大寺の前身となる金鐘山寺を建立したことに始まる。

- 聖武天皇が「大仏造立の詔」を発した当初、近江の紫香楽宮(しがらきのみや)において大仏造立のための工事が始められた。しかし、都を奈良へと戻したため、大仏の造立も奈良の地で行われることとなった。

講堂や僧坊、東西に並ぶ七重の塔など大仏建立後も次々と造営され、伽藍が整えられていったが、天災や兵火による失火でたびたび焼失した。 - その後再建を繰り返し、大仏殿や南大門などの建築物、仏像、絵画などの数多くが国宝、重要文化財に指定されている。

- おもな出来事

728年 金鐘山寺を建立

742年 大和金光明寺に改まる

743年 聖武天皇が「盧舎那大仏造立の詔」を発する

752年 「大仏開眼供養会」が行われる

753年 大仏殿が完成

1181年 兵火によって多くの建物を焼失(治承・寿永の乱)

1195年 源頼朝により再建

1567年 兵火によって多くの建物を焼失

1691年 大仏を修理

1709年 大仏殿が完成

1998年 世界遺産に登録 - 国宝(大仏殿・南大門・二月堂・法華堂など)

- 重要文化財(中門・念仏堂・三昧堂など)

- 世界遺産(古都奈良の文化財)

南都焼き討ちにより大仏を焼失させ処刑された平重衡の墓(京都府京都市)

史跡情報

| 地図 |

|---|

【場所】 奈良県奈良市雑司町 |

| 主な施設 |

| 大仏殿・南大門・法華堂・二月堂・戒壇堂・転害門・俊乗堂・開山堂 |

| 利用時間 |

| 【11月~2月】 8:00 ~ 16:30 【3月】 8:00 ~ 17:00 【 4月~9月】 7:30 ~ 17:30 【10月】 7:30 ~ 17:00 |

| 定休日 |

| 無休 |

| 料金 |

| 大人 500円 小学生以下300円 |

| 交通 |

| 【電車】 ・JR「奈良」駅 ・近鉄電車「近鉄奈良」駅 【マイカー】 ・駐車場あり |